2月23日,2023年四川科技创新十大榜单正式公布。电子科技大学完成的“互补电路垂直有机电化学晶体管”研究成果成功入选“2023年四川十大科学进步”。

随着科学技术的不断进步,人类探索自然的步伐也在加快。在无线通信、水下探测、生物医学、电力能源等领域,开发和检测微弱信号的高性能传感器一直是一个全球性的问题。目前,由于晶体管的设备稳定性、瞬态开关性和电化学反应速度的限制,传统的精密传感器无法满足国家智能制造中对瞬态微弱信号的高精度检测需求。

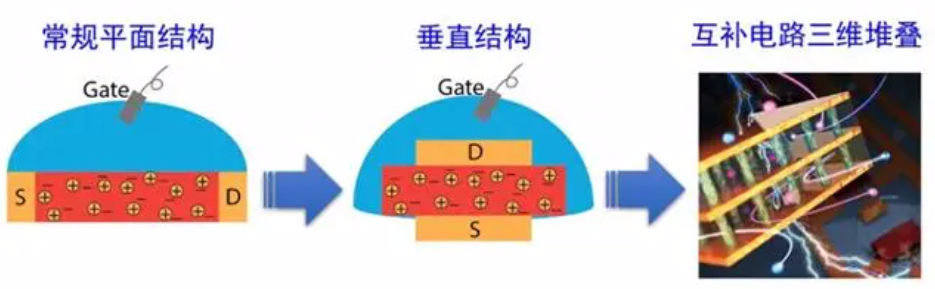

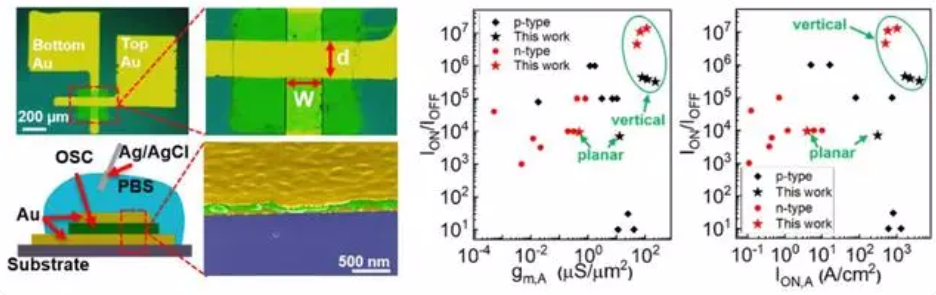

面对这一挑战,电子科技大学从有机电化学晶体管开始(OECT)在互补电路的基础研究中寻求突破,在小体积、高跨导、低功耗智能传感和精密测量元件方面取得了最新进展,首次提出了基于紫外线固化沟的新垂直结构,在P型和N型OECT中实现了10倍以上和近1000倍的跨导指标,反相器及相关互补电路可以在0.7V驱动电压下高效工作,可以将瞬态信号检测的动态范围提高到160dB,大大提高了瞬态微弱信号的检测精度。

据报道,该研究打破了传统有机电化学晶体管设计制备的瓶颈,解决了电化学晶体管稳定制备的全球问题,开发了智能传感元件的新原理和新方法,不仅解决了我国有机电化学晶体管设计制备领域的问题,而且在此基础上,实现了微弱信号精确测量的“传感放大”集成,有效提高了微信号的快速感知能力,是我国微弱信号检测技术向“柔性智能时代”迈进的重大突破。2023年1月19日,通过全球顶刊取得相关成果《Nature》该杂志对外发表,并于2023年入选了十篇高引用的中国作者。《Nature》论文。2023年1月19日,通过全球顶刊取得相关成果《Nature》该杂志发表并入选了2023年十篇高引用的中国作家《Nature》论文。

据了解,目前,电子科技大学以基本传感器件为载体,正在开展军民领域的推广应用研究。预计近期将在无线通信、生物医学、电力能源等领域实现便携式轻量化监控系统,大大提高我国智能制造的国际竞争力。同时,该研究成果在医疗健康、环境可持续性、跨学科研究等方面具有重要的社会价值和长期影响力,也可广泛应用于下一代智能传感和生物电子领域。